こんにちは!整体甲子園プラーナです(^^)/

秋が深まり、夜が長くなってきましたね!

温かい飲み物と読書など、ゆったりとした時間を楽しめる「秋の夜長」は、一年で最も情緒豊かな季節かもしれません。

しかし、この美しい季節の変わり目こそ、実は私たちの自律神経が乱れやすい時期でもあるんです。

特に、日照時間の減少や朝晩の冷え込みが、心身に様々な影響を及ぼします。

今回は、東洋医学の観点から、秋の夜長を心地よく過ごし、自律神経を整えるヒントをお届けします。

秋は「収斂」の季節、そして「肺」の養生

東洋医学では、季節の移り変わりは自然界と人体が連動していると考えます。

秋は「収斂(しゅうれん)」、つまり「引き締まり、閉じ込める」エネルギーが強くなる季節です。

夏に外へ向かっていた陽の気が内に戻り始め、心身も活動から休息へとシフトする準備をします。

この秋のエネルギーと特に関係が深いのが、五臓六腑でいう「肺(はい)」と「大腸(だいちょう)」です。

「肺」は呼吸を司り、体表の防御(免疫)や水分代謝に関わります。「大腸」は排泄を担います。

この「肺」と「大腸」の働きが弱まると、呼吸が浅くなったり、肌の乾燥、便秘といった症状が出やすくなります。

これは、自律神経でいうと副交感神経の働きにも深く関わってきます。

自律神経の乱れと「気」・「血」・「水」

自律神経は、体を活動させる交感神経と、休息させる副交感神経から成り立っています。

秋の急激な気温変化や日照時間の短縮は、この二つのバランスを崩しやすいのです。

東洋医学では、心身を構成する基本的な要素として「気(き)」、「血(けつ)」、「水(すい)」の三つを重視します。

「気」の乱れ:

気温差などで「気」の流れが滞ると、イライラしたり、憂鬱になったりと、自律神経失調症のような症状が現れやすくなります。

「血」の不足:

血は体を温め、心に栄養を与えます。冷え込む夜に血流が悪くなると、不眠や不安感につながります。

「水」の滞り:

秋は乾燥しやすい一方、冷えで代謝が落ちて体内の水分が滞ると、むくみやだるさを引き起こします。

これらが乱れると、夜になっても心が安らぎにくく、副交感神経への切り替えがうまくいかなくなってしまいます。

秋の夜長を味方につける温活の知恵

自律神経を整え、質の良い睡眠を得るために、秋の夜長を活用しましょう!

1.「肺」を潤す呼吸法と保湿

秋の乾燥は「肺」を傷つけます。

深呼吸:

寝る前にゆっくりと鼻から吸って、口から吐く腹式呼吸を数回行いましょう。副交感神経が優位になり、リラックスできます。

加湿と温活:

寝室の湿度を保ち、特に首、手首、足首の「三首(さんしゅ)」を温めて冷えから「肺」を守りましょう。

2.「内側から温める」食養生

体を温め、「気」と「血」を補う食材を意識しましょう。

旬の根菜:

かぼちゃ、さつまいも、ごぼうなど、土の中で育つ食材は体を温める作用があります。

白い食材:

東洋医学で秋の色とされる白い食材(大根、梨、れんこんなど)は、「肺」を潤す作用があります。

温かいスープや煮物で摂るのがおすすめです。

3.温かいお風呂で心身を緩める

ぬるめの入浴:

38℃~40℃程度のぬるめのお湯に、20分程度ゆったりと浸かることで、全身の血流が良くなり、副交感神経が優位になります。

アロマオイルなどを活用するのもおすすめです。

秋の夜長は、実は夏の疲れをデトックスし、冬に備えるための大切な時間です。

温活を通じて「気」・「血」・「水」の巡りを良くし、自律神経を整えていきましょう。

当サロンでは、秋の養生に特化した温活メニューもご用意しております。ぜひお気軽にご相談くださいね!

================================================

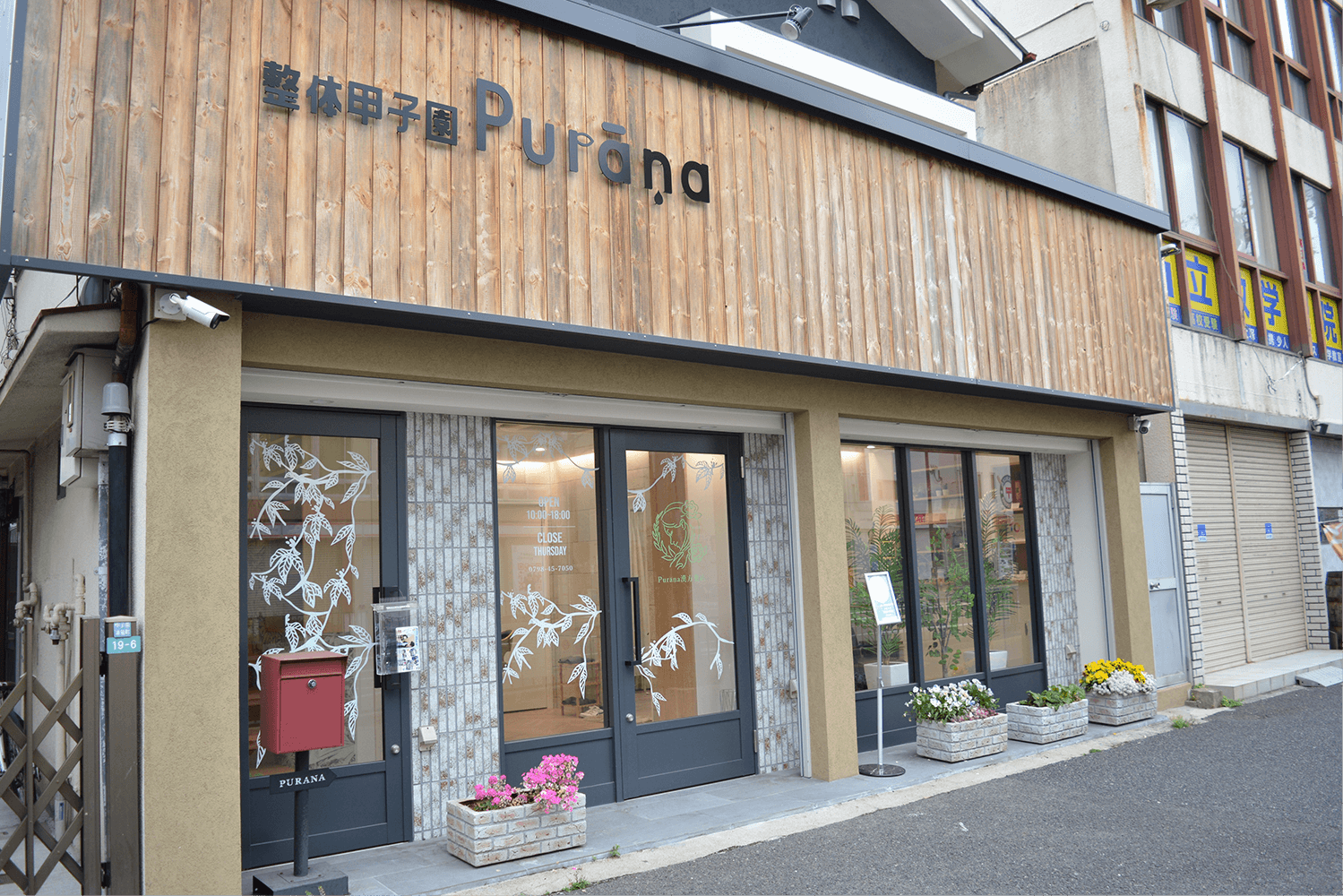

整体甲子園Puranaプラーナ

甲子園駅 徒歩1分

tel:0798-45-7050

住所:兵庫県西宮市甲子園浦風町19−6

Instagram:@seitaikoushien.purana

提携コインパークあり

================================================

#神門#西宮市#甲子園駅前#自律神経失調#原因不明#動悸#息切れ#ふらつき#頭痛#めまい#吐き気#えずく#眼振#立ちくらみ

#抗不安剤#ブロマゼパム#不整脈#冷や汗#脂汗#体温コントロールができない#手が震える#整体#鍼灸#漢方#食欲不振#温活

#生理痛#婦人疾患#生理不順#更年期#PMS#嚢腫#子宮頸部癌#よもぎ蒸し#妊活#産後骨盤矯正#冷え性改善#便秘#下痢#生理痛

#コルギフェイシャル#脱毛#WAX脱毛#光脱毛#フォトフェイシャル#セルゼロ2#セルゼロサブスク#セルゼロフェイシャル

#痩身#ダイエット#下半身太り#痩せるセルライト#セルライトゼロ2#リリースカッター#小顔#コルギ